一、成果来源及评价

该项目来源于“八五”国家粮食储备信息系统[85-31(A)];“九五”智能化粮情检测分析控制系统(96-615-05-02)、谷物机械制冷低温储粮技术及装备开发(99-010-01-02);“十五”:不同储粮生态区域粮食储备配套技术优化研究与示范(2001BA512B01)、CO2气调储粮工程关键技术与装备的研究开发(2001BA512B03)等;国家科技成果重点推广计划:谷物机械制冷低温储粮技术及装备(2002EC000022)等;国家重点新产品:CCJZ 平房仓散粮组合式出仓机(2003ED1640047)等;商业部专项:通风自动判断仪及全自动通风控制器(87-4-25);中澳合作:储粮害虫磷化氢抗性研究(ACIAR PHT 94015)等20余项课题。

本成果获发明专利6项(ZL89106164.9, ZL98117516.3,ZL200310104008.4,ZL02103850.3,ZL200510122615.2,ZL200510047851.2),实用新型专利21 项;制定国家和行业标准11项。出版专著12部、教材3部,国内外发表论文170余篇。获得中国粮油学会特等奖1项、一等奖1项、二等奖2项和省部级奖励7 项。技术总体水平达国际先进水平,部分技术处于国际领先地位。该项目获得2010年国家科技进步一等奖。

二、主要技术内容及对行业的意义

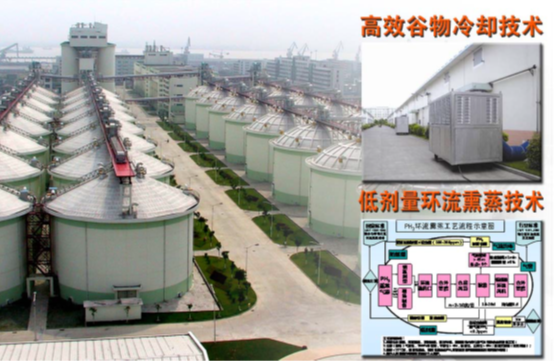

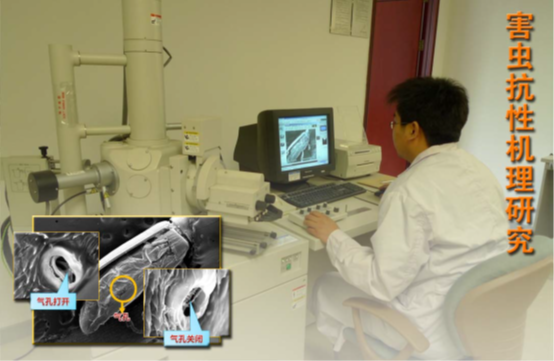

粮食储备“四合一”新技术研究开发与集成创新项目的主要技术内容是将智能控制储粮机械通风技术、低剂量磷化氢环流熏蒸技术、智能粮情检测分析技术和高效谷物冷却技术相结合,并将四项技术进行了集成创新和标准化设计,破解了高大粮仓的储粮难题。智能控制储粮机械通风技术,可以精确预测粮堆的平衡湿度和露点变化,跟踪大气和粮堆的温差、湿差变化以控制通风,防止了粮食结露霉变,并大幅降低了能耗;低剂量磷化氢环流熏蒸技术,开发了均布气流、低线速防爆的环流系统,二氧化碳阻燃、精确定量的仓外气体发生器、以及快速检测、适时补药等技术和设备;智能粮情检测分析技术,建立智能分析模型,进行粮温变化曲线的推理拟合,准确分析和预测粮情变化;高效谷物冷却技术,开发了智能变频调节、分级制冷、余热控湿等自主技术,冷却效率达到国外名牌产品的1.6倍。

项目成功解决了国家储备粮安全储存的高大粮仓熏蒸杀虫不彻底、湿热转移严重、易结露发热霉变和陈化快等难题,成果已应用到全国1100多个国家储备粮库以及1500万t仓容的地方储备粮库。大幅提高了食品卫生的基础安全水平;使我国储粮技术整体达到国际先进水平,对国家粮食安全意义重大。

三、成果的技术指标及先进性

1.首创了以智能粮情检测、低剂量环流熏蒸、智能通风和高效谷物冷却四项技术为一体的“四合一”储粮新技术。在1000多个中央储备粮库应用,大幅度降低了储备粮损失损耗,彻底消除了陈化粮,宜存率指标从70%提升到99%,减少储粮药剂使用量3/4以上。

2.建立了中国储粮生态系统理论体系,首创了储粮通风控制窗口理论和模型,提出了抗性害虫治理和低温储粮的新方法。实现了指导绿色、节能、环保储粮的理论和方法创新。

3.拓展创新了多段变温-缓苏干燥新工艺、高效粮食装卸新装备、多用途散粮汽车和整仓CO2气调储粮新技术,实现了无公害储粮技术大面积推广,降低了能耗和粮食破碎损失。

四、技术成熟度

已产业化。

五、应用情况

成果应用到了全国31个省区市6000多万t仓容的中央和地方粮食储备库,推广国产新型装备1.6万台套,培训技术人才1万余人;累计获得二百多亿元的经济效益。

六、成果应用案例

成果以适用与国家及地方粮食储备库。

通过应用该项目的技术成果,中储粮系统内的陈化粮大幅度降低;损失损耗从4%降到1%以内;宜存率从70%提高到99%;储粮化学药剂使用量减少80%,产生了巨大的经济、生态和社会效益。

七、联系方式

成果完成单位:国家粮食局科学研究院,河南工业大学,中国储备粮管理总公司,国家粮食储备局成都粮食储藏科学研究所,国贸工程设计院,北京东方孚德技术发展中心,南京财经大学,国家粮食储备局郑州科学研究院,辽宁省粮食科学研究所,北京中谷润粮技术开发有限责任公司

联 系 人:曹阳

联系电话:010-58523665

电子邮箱:[email protected]

实现粮情分析与机械通风数据共享和设备联动

实现通风与环流的网路共用和谷冷的冷量匹配

提出了有效防治抗性害虫的关键对策和参数

| 相关附件 |